在北京市建设高水平人才高地的战略引领下,北方工业大学建筑与艺术学院“乡遇仲夏”实践团积极响应“青才汇平谷 一起高大尚”首都高校“千人百村”大学生实习实践活动号召,扎根平谷区太后村开展为期30天的驻村实践。团队以“墙绘美乡村·服务暖民心”为主线,充分发挥建筑设计与环境艺术专业优势,为平谷区乡村振兴注入青春动能。

躬行践履——艺术赋能乡村行动

实践团采用“三维一体”工作法深入调研乡村需求:第一步开展“沉浸式”走访,与村民面对面交流收集需求;第二步进行“参与式”体验,参与村务工作和文化活动;第三步组织“专题式”座谈,与村两委就乡村规划、文化建设等开展深入讨论。通过这种“脚沾泥土、耳听民声”的调研方式,团队不仅掌握了村庄基础数据,更深刻理解了村民对美好生活的向往。

美育润心——专业服务民生改善

为提升乡村文化品质,实践团在太后村开展“美育润心”行动。在艺术服务方面,团队在主街墙面打造“乡村振兴长卷”主题墙绘60m²,巧妙融合农耕节气与现代元素;在民生服务方面,为养老驿站提供“五个一”服务,累计为老人提供餐食200份;针对儿童开展创意手工课,指导制作个性大头贴50件,建立艺术成长档案。团队还举办反诈讲座,使防诈APP安装率达到92%,发放宣传资料50余份。

非遗活化——文化传承创新实践

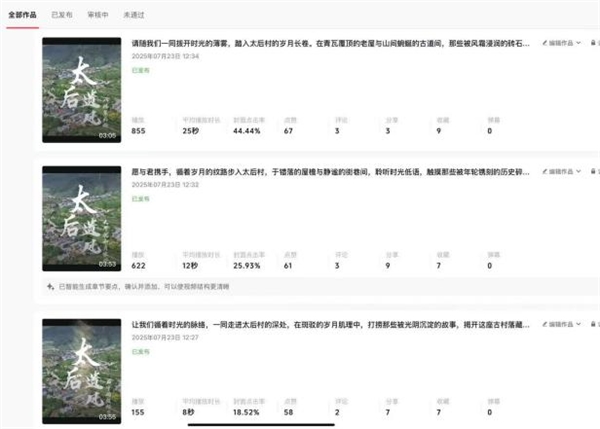

为弘扬乡村传统文化,实践团开展“非遗活化”行动。团队深入采集口耳相传的历史片段,制作纪实短片《太后遗风》,细腻展现村落百年变迁与乡村振兴新貌,视频在抖音平台播放量突破5000次。同时创新开展“乡村法治小课堂”,通过“案例剖析+视频呈现”形式宣传反诈反邪教知识,制作50余份包含“八个凡是”防骗要诀的宣传海报,助力乡村法治建设。

数字传播——新媒体助力乡村品牌

实践团双线推进乡村文化传播:一方面运用延时摄影记录“乡村振兴长卷”墙绘创作全过程,视频获抖音1000余次点赞;另一方面跟拍“每日帮厨1小时”活动,记录老人品尝学生制作餐食的温馨场景,视频获700余次点赞。团队还制作儿童手工课vlog,生动呈现孩子们用黏土、扭扭棒制作创意作品的欢乐场景,让观众感受课堂的童真乐趣。

校地协同——长效合作机制建设

实践团推动建立“校地协同创新中心”,构建“四个一”合作机制:共建“乡村振兴工作站”,每年选派20名师生驻点实践;设立“产学研合作课题”,推动乡村文旅IP开发;培育“本土人才队伍”,通过“师带徒”模式培养乡村设计师;打造“成果转化平台”,将墙绘设计等纳入平谷区乡村振兴项目库。其中反邪教海报被村委会推广使用,墙绘方案纳入村规划修编,实现艺术成果有效转化。

实践感悟——青春与乡村的双向奔赴

将近一个月的驻村实践让团队成员收获满满。团队成员深刻体会到:乡村振兴需要青年力量,更需要专业智慧;艺术不仅能美化环境,更能温暖人心;法律知识不仅要写在书本上,更要走进百姓家;校地合作不是单向输出,而是互利共赢。这些感悟将激励着团队成员继续投身乡村振兴事业,用专业所长服务社会发展,让青春在祖国最需要的地方绽放绚丽之花。

通过30天的驻村实践,“乡遇仲夏”实践团以专业为犁,以创新为种,将艺术设计与民生服务紧密结合,为太后村乡村振兴贡献了“北方工大方案”,相关成果获“青春平谷”和“全景王辛庄”公众号报道,真正实现了“实践育人与服务乡村”的双赢发展。

热血青春 彰显担当——辽石化

热血青春 彰显担当——辽石化